Выявление и профилактика эмоционального выгорания у педагогов ДОУ

1. Пояснительная записка

Проблема и ее актуальность.

Современное состояние отечественной образовательной системы характеризуется активным внедрением инновационных технологий в педагогический процесс. В условиях происходящих изменений все более высокие требования предъявляются не только к профессиональным знаниям, умениям и навыкам педагога, но и к уровню его личностного саморазвития, его психологического самочувствия.

Многочисленные исследования показывают, что педагогическая профессия — это один из наиболее деформирующих личность человека видов профессиональной деятельности. Это связано с тем, что труд педагога отличает:

- высокая эмоциональная загруженность,

- большая ответственность за жизнь и здоровье детей, за качество усвоенных ими знаний, умений и навыков,

- необходимость быть всегда «на высоте» (использовать новые приемы, технологии в работе, быть выдержанным и корректным, приятным во внешности и общении),

- лавинообразное увеличение документации,

- новые требования, зачастую неконкретные и расплывчатые, введение новых образовательных стандартов и др.

В 2010 году в России было проведено исследование, целью которого было выявление профессий, наиболее вредных для женского здоровья. Первое место заняла профессия стюардессы, второе — менеджеры, третье — педагоги. Повторное обследование в 2011 году показало, что по наличию стрессогенности и отрицательному влиянию на здоровье на первое место вышла профессия педагога. Есть данные о том, что из 7000 педагогов, работающих в общеобразовательных учебных заведениях, 30 % имеют риск возникновения сердечнососудистых заболеваний, 37 % страдают заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Усугубляет ситуацию частая недооценка или недопонимание значимости труда среди коллег и администрации, ненормированный рабочий день, когда он не заканчивается после ухода со службы, а продолжается в виде написания конспектов дома перед экраном компьютера или просто в виде навязчивых мыслей о работе.

Эти и многие другие факторы провоцируют накопление усталости, нарастание тревожных переживаний, снижение настроения, возникновение невротических, вегето-сосудистых расстройств и психосоматических заболеваний.

Эти проявления лежат в основе психологического синдрома эмоционального выгорания (СЭВ) и зачастую оказывают разрушительное воздействие на эмоциональную сферу педагога, отрицательно сказываются на всей профессиональной деятельности педагога, ухудшаются результаты его работы.

Таким образом, проблема выявления и борьбы с синдромом эмоционального выгорания является актуальной для всего педагогического сообщества. Эта проблема обусловлена противоречиями:

- между требованиями современной образовательной системы и возможностями психической адаптации педагогов;

- между необходимостью диагностики и коррекции СЭВ педагогов ДОУ и отсутствием адекватных методик и материалов.

Решению этих противоречий и посвящен данный проект.

Цель и задачи проекта.

Цель: выявление психологических особенностей возникновения и протекания СЭВ у педагогов нашего ДОУ и создание банка данных с материалами о способах коррекции СЭВ для проведения профилактической работы.

Объект: синдром эмоционального выгорания.

Предмет: динамика проявления синдрома эмоционального выгорания у педагогов МДОАУ № 37.

Задачи:

- осуществить теоретический анализ отечественных и зарубежных исследований, посвященных тематике СЭВ;

- на основе теоретического анализа выявить риски образовательной среды и их влияние на появление эмоционального выгорания у педагогов;

- подобрать диагностический инструментарий для определения уровня СЭВ;

- изучить уровень СЭВ у педагогов МДОАУ № 37;

- систематически осуществлять подборку материалов о способах коррекции СЭВ для банка данных и с его помощью проводить профилактическую работу;

- определить уровень успешности работы по коррекции СЭВ.

Научная новизна и практическая значимость проекта

- Подобран диагностический инструментарий для определения уровня СЭВ.

- Создан банк данных с материалами по коррекции эмоционального напряжения педагогов.

- Наработан опыт по использованию этого материал.

- Результаты работы могут быть использованы коллегами при исследовании параметров СЭВ у педагогов своего коллектива и для профилактической работы.

Основной риск при реализации данного проекта – отсутствие психолога в ДОУ.

Ожидаемый результат: стабильность показателей СЭВ.

Методы исследования: научный анализ психолого-педагогической литературы, тестирование, констатирующий эксперимент, математико-статистическая обработка данных и интерпретация полученных результатов.

2. Описание проекта.

Возникновение замысла.

В 2010-11 учебном году коллектив нашего ДОУ переживал непростые времена: смена руководства, текучка кадров, некомфортная психологическая атмосфера. Эти обстоятельства заставили нас обратиться к вопросу эмоционального выгорания – как выработанного личностью механизма психологической защиты в ответ на стресс.

Безусловно, синдром выгорания является отрицательным процессом, но в нем есть и положительные моменты: он как боль, которая свидетельствует о наличии каких-либо проблем и побуждает к действиям, устраняющим причину боли и ее проявления. В процессе работы любой педагог может пережить стресс, и в этой связи, крайне важным становится умение адекватно реагировать на возникающие негативные эмоции. Высокий уровень выгорания тесно связан с пассивными тактиками сопротивления стрессу; и наоборот, люди, активно противодействующие стрессу, имеют низкий уровень выгорания.

Конечно, было бы замечательно, если бы наши педагоги имели возможность обратиться с возникшими проблемами к специалисту психологу. Но поскольку такой возможности нет, эту функцию хотя бы частично должен взять на себя старший воспитатель, который отвечает за психологический климат в своем коллективе.

В связи с этим возник замысел данного проекта, и сформировалась гипотеза:

при систематической и правильно организованной профилактической работе возможна стабилизация симптоматики эмоционального выгорания педагогов.

Профилактика эмоционального выгорания подразумевает решение двух основных задач:

- снижение влияния факторов, способствующих развитию эмоционального сгорания (организационные факторы и коррекция личностных особенностей, способствующих возникновению СЭВ);

- развитие у педагогов ресурсов противодействия эмоциональному выгоранию (забота о собственном физическом и психическом состоянии, внимание к своим потребностям)

Этапы проекта.

Наш проект долгосрочный и его структура представлена в таблице № 1.

Таблица № 1

| №№ п/п |

Этапы работы | Цель | Сроки реализации |

| Подготовительный | Информирование педагогов и администрации о начале исследования, изучение литературы, подбор методик исследования, создание банка данных с материалами о способах коррекции СЭВ. | Сентябрь-ноябрь 2010 г. |

|

| Диагностический | Определение исходного уровня СЭВ, создание банка данных с материалами о способах коррекции СЭВ. | Январь 2011 г. и далее октябрь каждого учебного года |

|

| Практический | Создание банка данных с материалами о способах коррекции СЭВ и профилактическая работа. | Январь-апрель 2011 г. и далее в течение каждого учебного года |

|

| Аналитический | Определение итогового уровня интересующих нас параметров | май 2011 г. и далее май каждого учебного года |

|

| Внедренческий | Распространение опыта работы. | 2012 г. на городском МО старших воспитателей |

Уровень проработанности проекта.

Поскольку проект долгосрочный, то он реализуется одновременно на нескольких этапах:

- на диагностическом, т.к. каждый год вновь проводится мониторинг уровня СЭВ педагогов нашего ДОУ;

- на практическом, т.к. коррекционная работа проводится в течение каждого учебного года;

- на аналитическом, т.к. полученные результаты анализируются каждый год;

- на внедренческом, т.к. в 2012 г. наш проект был представлен в виде письменной работы на городском методическом объединении старших воспитателей.

- также постоянно пополняется банк данных с материалами по коррекции эмоционального напряжения.

В ходе реализации нашего проекта в течение трех лет мы получили следующие продукты:

- подборку теоретических материалов по проблеме СЭВ, позволяющих выделить риски образовательной среды и их влияние на появление эмоционального выгорания у педагогов;

- отработанный алгоритм диагностики СЭВ;

- банк данных с материалами о способах коррекции СЭВ.

Итак, синдром эмоционального выгорания - это процесс постепенной утраты эмоциональной, и физической энергии, проявляющийся в симптомах эмоционального, умственного истощения, физического утомления, личной отстраненности и снижения удовлетворения исполнением работы.

Рассмотрим симптомы СЭВ.

Психофизические симптомы:

- Чувство постоянной усталости не только по вечерам, но и по утрам, сразу после сна (синдром хронической усталости);

- Ощущение эмоционального и физического истощения;

- Снижение восприимчивости и реактивности в связи с изменениями внешней среды (отсутствие реакции любопытства на фактор новизны или реакции страха на опасную ситуацию);

- Общая астенизация (слабость, снижение активности и энергии, ухудшение биохимии крови и гормональных показателей);

- Частые беспричинные головные боли, постоянные расстройства желудочно-кишечного тракта;

- Резкая потеря или резкое увеличение веса;

- Полная или частичная бессонница;

- Постоянное заторможенное сонливое состояние и желание спать в течение всего дня;

- Одышка или нарушение дыхания при физической или эмоциональной нагрузке;

- Заметное снижение внешней и внутренней сенсорной чувствительности: ухудшение зрения, слуха, обоняния и осязания, потеря внутренних телесных ощущений.

Социально-психологические симптомы:

- Безразличие, скука, пассивность и депрессия (пониженный эмоциональный тонус, чувство подавленности);

- Повышенная раздражительность на незначительные, мелкие события;

- Частые нервные срывы (вспышки немотивированного гнева или отказы от общения, уход в себя);

- Постоянные переживания негативных эмоций, для которых во внешней ситуации причин нет (чувство вины, обиды, стыда, подозрительность, скованность);

- Чувство неосознанного беспокойства и повышенной тревожности (ощущение, что «что-то не так, как надо»);

- Чувство гиперответственности и постоянное чувство страха, что «не получится» и «я не справлюсь»;

- Общая негативная установка на жизненные и профессиональные перспективы (по типу «как не старайся, все равно ничего не получиться»).

Поведенческие симптомы:

- Ощущение, что работа становится все тяжелее и тяжелее, а выполнять ее все труднее и труднее;

- Человек меняет свой рабочий режим (увеличивает или сокращает время работы);

- Постоянно, без необходимости берет работу домой, но дома ее не делает;

- Руководитель затрудняется в принятии решений;

- Чувство бесполезности, неверие в улучшение, снижение энтузиазма по отношению к работе, безразличие к результатам;

- Невыполнение важных, приоритетных задач и «застревание» на мелких деталях, не соответствующая служебным требованиям трата большей части рабочего времени на мало осознаваемое или не осознаваемое выполнение автоматических и элементарных действий;

- Дистанцированность от сотрудников, администрации, детей, повышение неадекватной критичности;

- Злоупотребление алкоголем, резкое возрастание выкуренных за день сигарет, применение наркотических средств.

Существует несколько групп факторов, приводящих с СЭВ. Выделим некоторые из них.

Социально-демографические:

- возраст

- пол

- семейное положение

- опыт работы

- образовательный и квалификационный уровень

- социальное происхождение

- этническая и расовая принадлежность

Личностные:

- склонность к интроверсии;

- низкая социальная активность и адаптированность;

- направленность интересов на внутренний мир;

- низкая или излишне высокая эмпатия;

- авторитарность;

- агрессивность;

- подозрительность;

- нонконформизм;

- высокая тревожность;

- стыдливость;

- импульсивность;

- эмоциональная неустойчивость.

Профессионально-организационные:

- рабочие перегрузки или отсутствие нагрузки;

- сверхурочная работа;

- ограниченность времени;

- эмоционально насыщенное деловое общение;

- дефицит времени;

- длительность рабочего дня;

- содержание труда.

Какие же из них наиболее характерны для педагогической деятельности и относятся к рискам образовательной среды:

- эмоциональная напряженность педагогического труда (высокая насыщенность рабочего дня общением, большое количество разных по содержанию и эмоциональной напряженности контактов, определенная зависимость от партнеров общения: конфликтные или напряженные ситуации общения, обусловленные недоверием, несогласием и проявляющиеся в различных формах отказа от дальнейшего взаимодействия)

- репродуктивное обучение, монотонность, однообразие, жестко структурированный характер труда;

- авторитарная позиция педагога (безапелляционность, консерватизм, закрытость, оценочность суждений, поучающая манера речи, категоричность);

- кадровый состав педагогических коллективов (педагогический коллектив любого образовательного учреждения составляют в основном женщины, которые усвоили и пропагандируют мужскую (исторически сложившуюся) систему образования и воспитания, почти исключительно связанную со словесными формами воздействия на детей и мужскими формами поведения (агрессивностью, властностью, жестокостью и т.п.). Использование мужского языка и образцов поведения приводит к тому, что педагоги-женщины утрачивают женскую идентичность, что отрицательно влияет как на самих воспитательниц, так и на половую самоидентификацию детей);

- работа в условиях постоянных перемен и нововведений;

- высокая ответственность за результат деятельности;

- высокий уровень социальных ожиданий окружающих.

Подборка диагностического инструментария.

Существуют различные методики для определения уровня проявления эмоционального выгорания: «Методика диагностики коммуникативной установки» В.В. Бойко; «Гиссенский опросник»; опросник "Профессиональное (эмоциональное) выгорание", разработанный на основе трехфакторной модели К. Маслач и С. Джексон и адаптированный Н. Водопьяновой, Е. Старченковой; "Методика на выявление личностной и ситуативной тревожности Ч.Спилберга-Ю.Л.Ханина".

Наиболее подходящей для нас мы сочли «Методику диагностики уровня эмоционального выгорания» В.В.Бойко. Она представляет собой личностный вопросник, состоящий из 84 утверждений, к которым испытуемый должен выразить свое отношение в виде однозначных ответов «да» или «нет». Методика позволяет выделить следующие 3 фазы развития стресса: «напряжение», «резистенция», «истощение». Для каждой из указанных фаз определены ведущие симптомы «выгорания», разработана методика количественного определения степени их выраженности. С подробным описанием всех фаз вы можете ознакомиться в приложении 1.

Технология процесса работы с материалами банка данных.

На практическом этапе мы начали работу по использованию материалов из банка данных для коррекции СЭВ, который создавался на протяжении всех предыдущих этапов и пополняется до сих пор. Для более компетентного подхода мы обращались за консультацией к психологу МОАУ СОШ № 15 Бережновой Н.С.

Профилактическая работа проводилась в виде:

- специальных групповых занятий, во время которых проходило обучение педагогов различным способам снятия эмоционального напряжения (приложение 5, 10-12);

- отдельных элементов на педсоветах и педчасах (приложения 13-15);

- самостоятельной работы педагогов с материалами банка данных по преодолению психологического напряжения (приложения 6-9);

- выставок предметов, созданных руками педагогов, имеющих различные увлечения (хобби – как способ снятия эмоционального напряжения);

- изготовление буклетов с интересной информацией (приложение 17);

- учета рекомендаций специалистов по созданию благоприятного психологического климата при реализации управленческих решений (приложение 16).

Ресурсы, необходимые для реализации проекта.

Кадровые:

- наличие своего психолога или сотрудничество с психологом другого образовательного учреждения.

Материально-технические:

- компьютер, принтер, интернет.

Финансовые:

- практически не требуются.

Психологические:

- осознание коллективом ДОУ важности данной проблемы и содействие получению реальной картины эмоционального выгорания;

Управленческие:

- взаимопонимание с руководителем ДОУ в вопросах влияния определенных методов руководства коллективом на проблему СЭВ.

3. Изучение уровня СЭВ у педагогов МДОАУ № 37.

На протяжении трех лет мы с помощью выбранной методики на диагностическом и аналитическом этапах нашего проекта определяли уровень интересующих нас параметров. В начале проекта мы проводили исследования дважды в год, но потом пришли к выводу, что и одного раза достаточно, для того чтобы иметь представление о динамике процесса формирования СЭВ. По итогам тестирования мы проводили анализ полученных результатов: отслеживали на какой стадии формирования находятся фазы и симптомы эмоционального выгорания, как они зависят от возраста и стажа.

Сравнительный анализ результатов за три года.

Чтобы понять динамику процесса формирования СЭВ в нашем коллективе, сравним показатели за три года.

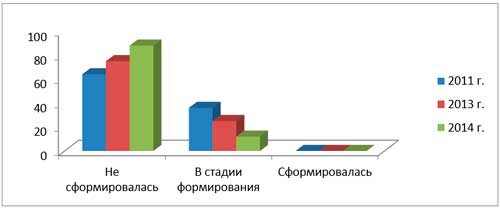

Фаза «Напряжение»

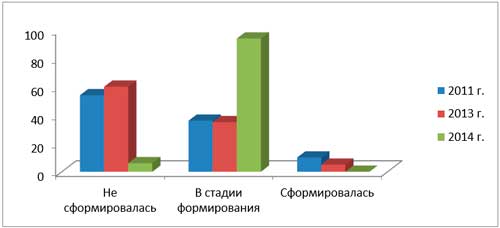

Фаза «Резистенция»

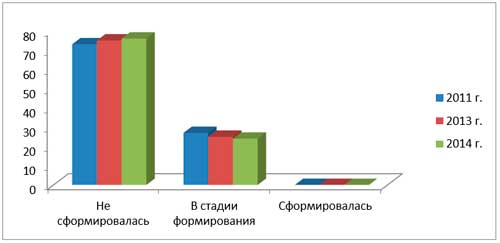

Фаза «Истощение»

На представленных диаграммах мы видим, как менялись фазы СЭВ.

Напряжение:

- уменьшилось число педагогов, у которых эта фаза находится в стадии формирования (с 36% до 12%);

- возросло число тех, у кого она не сформировалась (с 64% до 88%).

Резистенция:

- возросло число педагогов, у которых эта фаза находится в стадии формирования (с 36% до 94%);

- уменьшилось число педагогов, у которых была сформирована эта стадия (с 10% до 0).

Истощение:

- уменьшилось число педагогов, у которых эта фаза находится в стадии формирования (с 27% до 24%);

- возросло число тех, у кого она не сформировалась (с 73% до 76%).

Влияние возраста и стажа на формирование СЭВ.

Проанализируем зависимость формирования фаз СЭВ от возраста (приложение 3). Из таблицы № 2 мы видим, что фаза напряжения находится в стадии формирования у педагогов в возрасте от 36 до 40 лет и от 61 года и выше. При этом сложившихся и доминирующих симптомов практически нет. Фаза резистенции находится в стадии формирования у педагогов всех возрастов, кроме периода от 41 до 45 лет. Доминирующим признаком в этой фазе у педагогов от 56 лет и старше является неадекватное избирательное эмоциональное реагирование, а у более молодых педагогов - редукция профессиональных обязанностей. Сформированной фазы истощения нет ни у кого из педагогов. Таким образом, мы видим, что зависимость формирования СЭВ от возраста не ярко выражена.

Таблица № 2

| Симптомы и фазы выгорания | Возрастная категория (количество лет) | ||||||||

| от 25 до 30 |

от 31 до 35 |

от 36 до 40 |

от 41 до 45 |

от 46 до 50 | от 51 до 55 |

от 56 до 60 |

от 61 и выше | ||

| Среднее значение (в баллах) | |||||||||

| Напряжение | 16 | 27 | 39 | 14 | 12 | 36 | 25 | 39 | |

| Резистенция | 37 | 51 | 47 | 35 | 48 | 39 | 60 | 49 | |

| Неадекватное избирательное эмоциональное реагирование | 12 | 11 | 15 | 9 | 10 | 10 | 23 | 21 | |

| Редукция профессиональных обязанностей | 20 | 14 | 21 | 12 | 15 | 12 | 17 | 12 | |

| Истощение | 21 | 27 | 30 | 25 | 17 | 37 | 31 | 28 | |

| фаза в стадии формирования | сложившийся симптом | ||||||||

Проанализируем зависимость формирования фаз СЭВ от стажа работы (приложение 4). Из таблицы № 3 мы видим, что ярко выраженной концентрации доминирующих признаков нет ни в одном периоде. Фаза резистенции находится в стадии формирования у всех педагогов. В тоже время у педагогов со стажем от 16 до 20 лет фазы напряжения и истощения находятся в стадии формирования. Если соотнести этот период с возрастом, то можно сделать вывод, что у педагогов, возраст которых находится в интервале от 36 до 40 лет и стаж работы от 16 до 20 лет, формирование СЭВ идет наиболее интенсивно.

Таблица № 3

| Симптомы и фазы выгорания | Стаж работы (количество лет) | |||||||

| от 0 до 5 |

от 6 до 10 |

от 11 до 15 |

от 16 до 20 |

от 21 до 25 |

от 26 до 30 |

от 31 и выше | ||

| Среднее значение (в баллах) | ||||||||

| Напряжение | 21 | 28 | 25 | 45 | 9 | 22 | 33 | |

| Резистенция | 43 | 44 | 43 | 53 | 46 | 48 | 53 | |

| Неадекватное избирательное эмоциональное реагирование | 11 | 15 | 14 | 22 | 12 | 2 | 22 | |

| Редукция профессиональных обязанностей | 20 | 16 | 11 | 14 | 20 | 17 | 14 | |

| Истощение | 13 | 22 | 33 | 38 | 18 | 21 | 30 | |

| фаза в стадии формирования | сложившийся симптом | |||||||

| складывающийся симптом | ||||||||

Анализ результатов, полученных в 2014 году.

В 2014 году мы наблюдаем резкое возрастание числа педагогов, у которых резистенция находится в стадии формирования (приложение 2).

Рассмотрим, опираясь на таблицу № 4, какие же симптомы доминируют в этой фазе:

- у 24 % педагогов сформировался симптом «неадекватное избирательное эмоциональное реагирование». Это означает, что педагог перестает улавливать разницу между двумя принципиально отличающимися явлениями: экономичное проявление эмоций и выборочное реагирование на ситуацию (действует принцип «хочу или не хочу»: сочту нужным – уделю внимание подопечному, будет настроение – откликнусь на его состояние и потребности);

- у 18% - симптом «расширение сферы экономии эмоций». Это значит, что симптомы эмоционального выгорания проявляются вне профессиональной деятельности – дома, в общении с приятелями, знакомыми. Случай известный: на работе вы до того устаете от контактов, разговоров, что вам не хочется общаться даже с близкими. На работе вы еще держитесь, а дома замыкаетесь или вообще «рычите» на супруга и детей. Кстати, именно домашние часто становятся «жертвой» эмоционального выгорания.

- у 30% - симптом «редукция профессиональных обязанностей». Этот симптом проявляется в попытке облегчить или сократить обязанности, которые требуют эмоциональных затрат, т.е. воспитанников обделяют элементарным вниманием.

Таблица № 4

| Фаза выгорания | не сформировалась | в стадии формирования | сформировалась |

| Резистенция | 6 | 94 | 0 |

| Симптомы выгорания | не сложившийся | складывающийся | сложившийся |

| 1. Неадекватное избирательное эмоциональное реагирование | 58 | 18 | 24 |

| 2. Эмоционально-нравственная дезориентация | 94 | 6 | 0 |

| 3. Расширение сферы экономии эмоций | 76 | 6 | 18 |

| 4. Редукция профессиональных обязанностей | 52 | 18 | 30 |

Почему же произошел такой скачок? Мы связываем это с тем, что текущий учебный год был очень трудным для нашего коллектива: мы пережили две областных проверки и плановую комплексную проверку деятельности ДОУ. Кстати обследование педагогов по методике Бойко В.В. было проведено как раз после всех проверок. Следует отметить, что фаза резистенции вообще является лидером у работников педагогической среды. И то, что нет сформированной фазы ни у одного педагога, дает нам возможность исправить ситуацию с помощью профилактической работы.

В то же время наблюдается положительная динамика с фазами напряжения и истощения. Замечательно, что фаза истощения – самое тяжелое последствие СЭВ - не сформировалась у 76% педагогов, а в стадии формирования находится только у 24%. Все это свидетельствует о нормальном психологическом климате в коллективе, о минимизации последствий стрессов, об определенной эффективности нашей профилактической работы.

Таким образом, мы считаем, что наша гипотеза о том, что при систематической и правильно организованной профилактической работе возможна стабилизация симптоматики эмоционального выгорания педагогов, в принципе верна.

Эффекты реализации проекта.

Внедренная нами система работы имела следующие эффекты реализации:

- ожидаемый результат проекта - стабильность показателей СЭВ - был по большинству показателей достигнут;

- педагоги имеют представление о способах снятия эмоционального напряжения;

- найдено взаимопонимание с руководителем нашего ДОУ по вопросам влияния способов руководства коллективом на уровень СЭВ;

- произошло сплочение педагогического коллектива в процессе работы над проектом;

- в процессе работы над проектом реализовано более тесное сотрудничество с коллективом МОАУ СОШ № 15.

Работу над проектом необходимо продолжать, делиться своим опытом с коллегами. На сегодняшний день материалы по данному проекту представлены на сайте нашего учреждения.

4. Литература.

- Аникина Г.В. Эмоциональное выгорание. Причины и пути коррекции. Сайт «Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». https://festival.1september.ru/articles/522001/

- Башмакова О.В. Психосоциальные факторы в профилактике синдрома эмоционального выгорания педагогов. Научно-издательский центр «Социосфера». http://sociosphera.com/publication/conference/2014/226/psihosocialnye_faktory_v_profilaktike_sindroma_emocionalnogo_vygoraniya_pedagogov/

- Гроза И.В. Влияние возраста и стажа педагога на эмоциональное выгорание.// Современные наукоемкие технологии – 2009. - № 10. – С. 53-64. http://www.rae.ru/snt/?section=content&op=show_article&article_id=5581

- Профилактика эмоционального выгорания педагогов. Сетевое образовательное сообщество «Открытый класс» http://www.openclass.ru/node/106170

- Семенова Н.Ю. Работа с педагогами по профилактике синдрома профессионального выгорания. //Дошкольная педагогика.- 2014. - № 3. - С. 53-54.

- Скугаревская М.М. Синдром эмоционального выгорания // Медицинские новости. - 2002. - №7. - С. 3-9. http://vestnik.tspu.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=2198&Itemid=276

- Соковнина М.С., Соболева Е.С.Профилактика эмоционального выгорания педагогов и психологов через формирование адекватной

оценки результативности профессиональной деятельности. Сайт b17. http://www.b17.ru/article/vigoranie/ - Факторы, инициирующие возникновение синдрома эмоционального выгорания. http://www.solidpsyholog.ru/sops-806-4.html

- Чернышова В.М. Социально-культурная деятельность как средство профилактики эмоционального выгорания педагога.// Современные научные исследования. Электронный научный журнал. http://vwvw.uecs.ru/статьи-вак/psychology

| Читайте также |

|---|

Дидактическая игра – пособие «Печка - матушка»

Дидактическая игра – пособие «Печка - матушка» Цель: Приобщение детей к истокам русских традиций, знакомство с бытом русского народа, а именно...

Совместная деятельность с родителями для детей старшего дошкольного возраста…

Совместная деятельность с родителями для детей старшего дошкольного возраста Квест «Вместе с мамой» Цель: совершенствование эмоционально-доверительных взаимоотношений между воспитанниками и родителями посредством...

План взаимодействия с детьми по ознакомлению с городом Ворсма

План взаимодействия с детьми по ознакомлению с городом Ворсма Месяц Тема Цели и задачи Методы и приемы сентябрь «наш город Ворсма» Сформировать у детей представление о родном...